Die Deutsche Jugendbewegung - ArGe Pfadfinder

Hauptmenü

- Homepage

- Wir über uns

- Kontakt

- Termine

- Kataloge

- Literatur

- Neuheiten

- Was ist...

- Raritäten

- Geschichte

- Links

- Impressum

Die Deutsche Jugendbewegung

Die deutsche Jugendbewegung

von Holger Keil, Deutsche Freischar (Bund der Wandervögel u. Pfadfinder), Remscheid

Die Geschichte der deutschen Jugendbewegung in kurzer Form zu schreiben, ist ein schwieriges Unterfangen. Philatelistische Gesichtspunkte mit einzubeziehen macht dies nicht einfacher. Im Gegensatz zur internationalen Pfadfinderbewegung spielte die offizielle Post mit Briefmarken, Sonderstempeln, Ganzsachen etc. in der deutschen Jugendbewegung kaum bis keine Rolle. Um die Jugendbewegung mit Belegen zu dokumentieren, muss man auf Ansichtskarten, Umschläge mit privaten Aufdrucken, Postkarten mit privaten Zudrucken etc. zurückgreifen. Das betrifft die Zeit der Anfänge bis in die Neuzeit. Dies ist vielleicht das, was man im englischsprachigen Raum unter „social philately“ versteht. Warum dies so ist, wird vielleicht aus dem Artikel heraus verständlich.

Die Entstehung der deutschen Jugendbewegung ist quasi eine Entstehung von unten, also durch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich gegen bestehende gesellschaftliche Konventionen wendet. Man kann sie auch als Rebellion der Jugend gegen die bürgerliche Erwachsenenwelt verstehen. Schlagworte dazu sind Selbstbestimmung, Eigenverantwortung, Selbsterziehung.

Die internationale Pfadfinderbewegung ist in Großbritannien durch den Offizier Lord Baden-

Im Gegensatz zur internationalen Pfadfinderbewegung waren und sind die Bünde und Gruppen der deutschen Jugendbewegung immer um Autonomie und Unabhängigkeit von staatlichen Stellen bemüht. Das besondere an der deutschen Jugendbewegung ist, dass sie tatsächlich nur auf den deutschen Sprachraum beschränkt war und heute noch eine Rolle in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich spielt.

Ausschnitt aus einer Postkarte vom Wandervogelgau „Deutschböhmen“ und vom Österreichischen Wandervogel

Die Entwicklung der deutschen Jugendbewegung kann man in 4 Phasen einteilen:

1. Gründung 1896 bis ca. 1918/1920 klassische Jugendbewegung

2. ca. 1920 bis 1933 bündische Zeit

3. 1933 bis 1945 Zeit des Verbots und der Illegalität

4. 1945 bis heute

1. Die deutsche Jugendbewegung bis 1918/1920

1896 wird als Gründungsjahr der Jugendbewegung in Deutschland angesehen. Es war eine Zeit des industriellen Aufschwungs, preußischer Tugenden und autoritär patriarchalischer Ansichten, was die Erziehung und Bildung gerade der bürgerlichen Jugend beeinflusste. In Steglitz, damals eine Kleinstadt in der Nähe Berlins, erteilte der Student Hermann Hoffmann am städtischen Gymnasium unentgeltlich Stenographieunterricht für ältere Schüler. Er begeisterte seine Schüler auch für Wanderungen in die Natur und es folgten die ersten Wanderungen in der Umgebung. In den folgenden Jahren folgten auch größere Fahrten, 1899 im Sommer die klassische vierwöchige Böhmerwaldfahrt. Dabei wurde gezeltet, abgekocht, musiziert, ein völlig neues Erlebnis für die Jugendlichen.

Ur-

Grunewaldwanderung Winter 1896/97, links Karl Fischer, Mitte Hermann Hoffmann

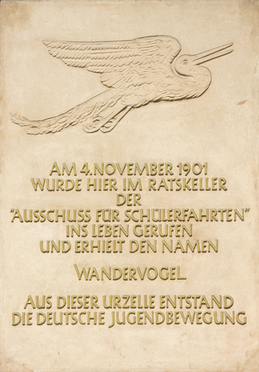

Gedenktafel zur Gründung des Wandervogels

am Rathaus Steglitz in Berlin

Und es entstanden natürlich die ersten Konflikte in den Gruppen, die zu den ersten Spaltungen und Neugründungen von Bünden führten. Ein Konfliktthema war die Aufnahme von Mädchen, ein anderes der Umgang mit Nikotin und Alkohol.

1909 entstand das erste Wandervogelliederbuch, der „Zupfgeigenhansel“. Dadurch Dadurch wurde das Gitarrenspielen sehr populär, was sich bis heute ausgewirkt hat.

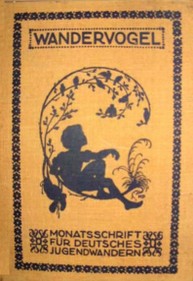

"Der Zupfgeigenhansl" von 1913 Greif, Symbol des Wandervogels Wandervogel Monatsschrift von 1912?

Im Umfeld der Jugendbewegung entstanden Theater-

Im Umfeld der Jugendbewegung entstanden Theater-

lebensreformerische Ideen und erste reformpädagogische Schulen entstanden. Die ersten Jugendherbergen wurden gegründet. Die erste Jugendherberge überhaupt richtete der Lehrer Richard Schirrmann 1912 in der Burg Altena als Übernachtungsstätten für Kinder und Jugendliche ein.Die Auswirkungen in die bürgerliche Gesellschaft waren nicht zu übersehen, was sich z. T. auch in Konflikten mit deren Organen zeigte.

Im Jahr 1913 feierte die bürgerliche Gesellschaft, allen voran der Kaiser und das Militär, den 100. Jahrestag der Völkerschlacht von Leipzig und den damit verbundenen Sieg über Napoleon mit viel Pathos und Hurra-

Zur gleichen Zeit, vom 10. – 12. Oktober trafen sich auf dem Hohen Meißner, einem Berg bei Kassel, ca. 3000 meist Jugendliche aus 14 Jugendverbände aus dem Umfeld der Jugendbewegung zum „1. Freideutschen Jugendtag“.

Diese Veranstaltung ist deutlich als Gegenveranstaltung zu den Völkerschlachtenfeiern zu sehen.

Nach allen stattfindenden Diskussionen war das wichtigste Ergebnis die Formulierung der „Meißnerformel“: Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein. Diese Formel wirkt bis heute fort und hat Gültigkeit auch für alle heutigen Gruppierungen und Bünde, die sich in der Tradition der Jugendbewegung sehen. Eine weitere Hoffnung war, dass sich in der Nachwirkung dieses Treffens ein Zusammenschluss aller jugendbewegten Bünde ermöglicht.

Aber schon wenige Monate später, am 28.07.1914, brach das aus, vor dem Gustav Wyneken auf dem Hohen Meißner gewarnt hatte, der 1. Weltkrieg. Von ca. 10000 Wandervögeln, die in den Krieg zogen, kamen nur ca. 5000 zurück.

Hier ist auch die Schlacht von Langemarck zu erwähnen, die später unselig mythologisiert wurde.

Den Wandervögeln war erlaubt, als Erkennungszeichen an der Uniform eine grün-

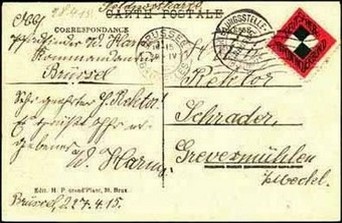

An verschiedenen Standorten gab es Feldortsgruppen. Kontakte wurden durch Feld-

Feldpostkarte vom 4.6.1926

Feldpostkarte der Strantzgauer Wandervögel und Feldpostkarte eines dt. Pfadfinders 1915 aus Brüssel

Da im Verlaufe des 1. Weltkrieges immer mehr Ältere und Gruppenführer einrücken mussten, übernahmen nach und nach immer mehr junge Frauen und Mädchen Führungsaufgaben im Wandervogel, was letztendlich dessen Weiterexistenz ermöglichte.

Dies führte zu neuen Problemen, aber auch zu mehr Selbstbewusstsein und Emanzipation bei den jungen Frauen und Mädchen. Die weiteren Auswirkungen zeigten sich dann in der Nachkriegszeit und im weiteren Verlauf der bündischen Geschichte in der Weimarer Republik.

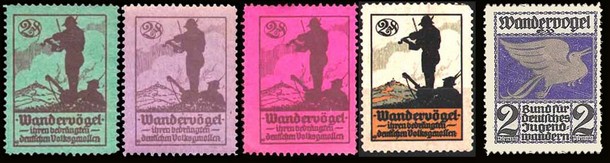

2 Pfennig Spendenmarken "ihren bedrängten deutschen Volksgenossen", die bis 1918 verkauft wurden

AK Wandervögel im Hegau AK Alt-

Die Jugendbewegung bis 1918 war eine Bewegung hauptsächlich der bürgerlichen Jugend, wenn es auch erste Einflüsse auf die zur gleichen Zeit entstandenen Bewegungen der Arbeiterjugend und der konfessionellen (katholisch, evangelisch, jüdisch) Jugend gab.

Gerade die jüdischen Bünde wie z. B. der „Jüdische Wanderbund BLAU-

Kontakte zur Pfadfinderbewegung im Deutschen Reich wie im Ausland gab es, gegenseitige Einflüsse aber kaum. Dies lag auch daran, dass die deutschen Pfadfinder in dieser Zeit stark militärisch geprägt und staatlich gefördert waren, was der Wandervogelhaltung von eigener Bestimmung und eigener Verantwortung widersprach.

Österreichischer Wandervogel aus 1920,

Brief von Wieselburg a.d. Erlaf nach Rosenburg am Kamp

Wenn man die Möglichkeiten der Kommunikation und des Reisens in der Zeit bis 1918 betrachtet, wird deutlich, dass für die Verbindung in den Gruppen und Bünden des Wandervogels die Post eine wichtige Rolle gespielt haben muss. Es gibt aus dieser Zeit viele künstlerisch gestaltete Postkarten und auch die Fotographie spielte eine Rolle. Die künstlerische Gestaltung war auch eine Ausdrucksform des Wandervogels. Mir ist allerdings bisher keine offizielle von der Post herausgegebene Marke, Stempel oder Ganz-

2. Die bündische Phase 1918/20 – 1933

Zum Einstieg eine Vorbemerkung: die Entwicklung innerhalb der deutschen Jugendbewegung/bündischen Jugend in dieser Zeit war so vielfältig bei Neugründungen, Trennungen, Wiedervereinigungen, Stilrichtungen, politischer Orientierung usw. von Bünden, dass in diesem Artikel nur auf die Hauptrichtungen eingegangen werden kann. In diesem Zusammenhang ist diese Entwicklung auch als Spiegelbild der Entwicklung der Weimarer Republik zu sehen. Ab dieser Phase ist die Geschichte der deutschen Pfadfinderbewegung unabänderlich mit der Geschichte der deutschen Jugendbewegung/bündischen Jugend verbunden.

Für die aus dem Krieg heimgekehrten Feldwandervögel war vieles fremd geworden. Nicht nur die politische Situation hatte sich grundsätzlich geändert, sondern in ihren Bünden hatten Frauen und Jüngere Verantwortung und Führung übernommen, die diese auch nicht mehr abzugeben gedachten. Der Wunsch nach einem Generationenwechsel wurde immer lauter.

Die Freideutsche Jugend, als Sammelbecken für die Älteren aus der Jugendbewegung gedacht, war in politische Richtungskämpfe zerstritten, so dass sie sich 1923 letztendlich auflöste. Viele der Freideutschen solidarisierten sich mit den kaisertreuen Nationalisten oder traten rechtsgerichteten Freikorps bei, andere schlossen sich den Spartakisten und anderen linken Gruppen an. Die Jugendbewegung war letztendlich Teil der Gesellschaft und erlebte alle tiefgreifenden politischen, sozialen und kulturellen Veränderungen der Weimarer Republik einschließlich der nicht selbst errungenen parlamentarischen Demokratie mit.

Eine der wenigen Neugründungen für Ältere, der Fuß fassen konnte, war der 1920 gegründete „Kronacher Bund der älteren Wandervögel“.

AK Bundestag Kronacher Bund Pfingsten 1924 bei Schwäbisch Hall,

Foto Julius Groß, Wandervogel-

Aus der oben beschriebenen Situation bildete sich die zweite Phase der Jugendbewegung, die bündische Phase heraus. Stand im Wandervogel das Wandern im Zentrum und war der sonstige Zusammenhalt eher locker, rückte jetzt die Idee des geschlossenen Bundes in den Vordergrund. Eine Rolle dabei spielte auch die Verschmelzung von Inhalten und Formen aus dem Wandervogel und den Pfadfindern, weg vom zu vagantischen wie vom militaristischen. Der Bund wurde als Ritterorden, Elite etc. verstanden, das Menschenbild wurde vom Ritter oder Soldaten geprägt, freiwillige Disziplin und Selbstdisziplin wurden erwartet. Die Bünde verstanden sich nicht als Teil der Gesellschaft, sondern hatten das Ideal, die Gesellschaft in ihrem Sinne zu verändern. Eine einheitliche Bundeskluft (nicht Uniform) prägte das Bild der Bünde.

Auch an dem 1911 gegründeten Deutschen Pfadfinderbund (DPB) ging der Zusammenbruch des Kaiserreiches mit dem Ende des ersten Weltkrieges nicht spurlos vorbei. Für viele jüngere Führer war es der Anlass, sich von der militärisch-

Brief mit Lilie der Neupfadfinder. Gelaufen von Cassel-

han

Vielleicht der erste „Bund“ im Sinne von bündisch mit einer starken Orientierung an der Vorstellung eines mittelalter-

Eine weitere Abspaltung war der Bund Deutscher Ringpfadfinder. Aber auch der DPB konnte sich den Erneuerungen nicht verschließen, so dass er sich zu einem bündischen Bund wandelte und einer der großen und einflussreichen Pfadfinderbünde blieb.

AK Bundestreffen des DPB am Rhein auf der Erpeler Ley Pfingsten 1931 und

AK Reichstreffen der Sturmschar des Kathol. Jungmännerverbandes Koblenz Mai 1932

Natürlich bestanden viele der alten Wandervogelbünde weiter, neue Bünde gründeten sich in alle Richtungen. Auf der evangelischen Seite sind die Christlichen Pfadfinder zu nennen, auf der katholischen der Quickborn, Neudeutschland, Sturmscharen. Viele Bünde sind national, Großdeutscher Jugendbund, oder nationalistisch- Burgen und Burgruinen waren schon beim Wandervogel ein beliebter Ort für Lager und Feste. Schon vor dem ersten Weltkrieg entdeckten die Wandervögel die Burgen Hanstein und Ludwigstein im Werratal für sich (Die Briefmarke zeigt den Zweiburgenblick im Werratal, Burg

Burgen und Burgruinen waren schon beim Wandervogel ein beliebter Ort für Lager und Feste. Schon vor dem ersten Weltkrieg entdeckten die Wandervögel die Burgen Hanstein und Ludwigstein im Werratal für sich (Die Briefmarke zeigt den Zweiburgenblick im Werratal, Burg

Hanstein im Hintergrund, vorne Burg Ludwigstein). Bereits 1914 wurde die Burg Ludwigstein dem Altwandervogel von der Regierung versprochen. Die Pläne gingen in den Wirren des ersten Weltkrieges unter.

Der Wandervogel Enno Narten entwickelte die Idee, nach dem ersten Weltkrieg den Ludwigstein als Denkmal für die gefallenen Feldwandervögel auszubauen: Eine Jugendburg als lebendige Erinnerung an die Toten.

Es wurde die Vereinigung zur Erhaltung der Burg Ludwigstein gegründet und trotz Wirtschaftskrise kamen innerhalb von neun Monaten 80.000 Mark Spenden zusammen. Mit diesem Grundstock und vielen freiwilligen Helfern aus vielen Bünden wurde der Aufbau begonnen. Auch wurde auf dem Ludwigstein das Archiv der Jugendbewegung eingerichtet.

Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde die Burg durch die HJ übernommen und das Archiv enteignet.

Nach dem zweiten Weltkrieg musste dies neu aufgebaut werden und steht heute unter professionellere Leitung forschenden Wissenschaftlern wie Privatpersonen zur Verfügung. Lange lag die Burg direkt an der Grenze zur DDR und der Hanstein war nicht erreichbar. Auch heute ist dieses am längsten bestehende Projekt der Jugendbewegung ein zentraler Treffpunkt der Bünde neben dem Jugendherbergsbetrieb und einer Jugendbildungsstätte.Ein Bund mit Burg war und ist der Nerother Wandervogel. Dieser wurde zum Jahreswechsel 1918/19 durch die Brüder Robert und Karl Oelbermann in der Eifel in der Basalthöhle auf dem Nerother Kopf als Abspaltung vom Altwandervogel gegründet. (Das Foto zeigt Karl Oelbermann "oelb" um 1952).

Der Nerother Wandervogel ist ein reiner Jungen-

AK Nerother Höhle/Eifel (Mühlsteinhöhle am Nerother Kopf)

Gründungsstätte des Nerother Wandervogels

Ein Ideal der bündischen Phase war der gemeinsame Großbund, um der Zersplitterung der Bünde entgegenzuwirken. Dieses wurde mehrfach versucht, in die Tat umzusetzen.

AK mit priv. Zusatzsstempel „Bund der Wandervögel und Pfadfinder,

Sommerlager im Gößl am Grundlsee (Österreich) vom 2.8.1926.

Einer dieser Versuche war die Gründung des Bundes der Wandervögel und Pfadfinder im April 1926 u. a. durch den Altwandervogel Deutsche Jungenschaft, Wandervogel Deutscher Jungenbund, Großdeutscher Pfadfinderbund (Neupfadfinder), Bund der Köngener, Österreichischer Wandervogel und anderer kleinerer Bünde. 1927 schloss sich diesem Bund auch der Wandervogel-

Umschlag Lilie der Deutschen Freischar u. Zusatzstempel,

gelaufen von Holzminden nach Kassel

Der DF gelang es, unterschiedliche politische und weltanschauliche Strömungen zu überbrücken durch den Versuch, als Bund einen neutralen Standpunkt einzunehmen. Dadurch war die DF einer der wenigen Bünde in den zwanziger Jahren, den man als liberal und Demokratie- Ende der zwanziger Jahre war die Jugendbewegung und mit ihr viele ihrer Führer sichtbar gealtert. Dies führte zum Aufbegehren einer neuen Generation junger Gruppen und Führer, die Autonomie und jugendgeprägte Gruppen forderten. Einer dieser jungen Menschen war Eberhard Koebel, genannt tusk. Er führte eine Gruppe der DF in Stuttgart und ab 1928 den DF-

Ende der zwanziger Jahre war die Jugendbewegung und mit ihr viele ihrer Führer sichtbar gealtert. Dies führte zum Aufbegehren einer neuen Generation junger Gruppen und Führer, die Autonomie und jugendgeprägte Gruppen forderten. Einer dieser jungen Menschen war Eberhard Koebel, genannt tusk. Er führte eine Gruppe der DF in Stuttgart und ab 1928 den DF-

AK nach Gemälde von Oskar Just ca. 1931

(dj.1.11- Da ihm alle Veränderungen nicht schnell genug gingen, gründete tusk am 1.11.1929 als Verschwörung innerhalb der DF die dj.1.11 (deutsche jungenschaft vom 1.11). Sein Ziel war nicht ein neuer Bund, sonder die Verbindung der Jungenschaften aller Bünde. 1930 wurde tusk aus der DF ausgeschlossen. Auf dem DF-

Da ihm alle Veränderungen nicht schnell genug gingen, gründete tusk am 1.11.1929 als Verschwörung innerhalb der DF die dj.1.11 (deutsche jungenschaft vom 1.11). Sein Ziel war nicht ein neuer Bund, sonder die Verbindung der Jungenschaften aller Bünde. 1930 wurde tusk aus der DF ausgeschlossen. Auf dem DF-

gab es in vielen Bünden. Sie waren Strukturen zur Organisation der jüngsten Altersstufe eines Bundes. tusk gab dem Wort einen völlig neuen Inhalt. Für ihn und dj.1.11 war die Jungenschaft ein eigener, wesensgerechter Lebensraum für Jugendliche. Sie bot die Möglichkeit zur Entfaltung der Gruppen ohne Einflussnahme von Älteren. Jungenschaft war nun nicht mehr einfach eine Struktur, sie war eine Lebenshaltung. Bis 1933 hatte diese Bewegung fast alle Bünde mehr oder weniger beeinflusst, wenn auch tusk´s Ziel der einigen deutschen Jungenschaft völlig versagte.

1932 trat tusk im Zuge der zunehmenden Politisierung der Gesellschaft am 20.04. der KPD bei. Er wollte dies als Signal verstanden wissen. Viele in dj.1.11 verstanden diesen Schritt nicht und es kam zu größeren Austritten von Gruppen (Foto: Eberhard Koebel, "tusk") .

PK mit Zusatzsstempel „Deutsche autonome Jungenschaft, dj.1.11“.

Der Falke über drei Wellen ist Wappen von dj.1.11

Die politischen Wirren und die Wirtschaftskrise gingen auch an den Bünden der Jugendbewegung nicht spurlos vorbei. Wie der Großteil der Gesellschaft hatten auch die Bünde die Weimarer Republik mit ihrer parlamentarischen Demokratie nie verinnerlicht. Sie lebten in einer Art idealer Gesellschaft ohne Klassenunterschiede und Privilegien, versuchten so auch Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, was letztendlich aber nicht gelang.

Die Ernennung Hitlers durch den Reichspräsidenten Hindenburg am 30.Januar 1933 zum Reichskanzler führte die bündische Jugend in die Phase des Verbots und der Illegalität.

AK Stromkreis, Foto Stromkreis Jugendhaus Düsseldorf

(der jungenschaftlich geprägte Stromkreis Düsseldorf ist aus der kath. Sturmschar entstanden,

geführt wurde dieser von Alois Böll, dem Bruder von Heinrich Böll).

Zur Zeit der Weimarer Republik war es so, dass die Bünde nicht nur auf dem Staatsgebiet des Deutschen Reiches existierten, sondern auch in Österreich, Saarland, Freie Stadt Danzig, Polen, Sudetenland (CSR) usw. Dies spielt insoweit gerade ab 1933 eine Rolle, da sich dort die Bünde je nach Entwicklung einige Jahre länger halten konnten, als auf dem eigentlichen deutschen Staatsgebiet.

3. Verbot, Verfolgung und Illegalität 1933 – 1945

Mit der Berufung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten Hindenburg am 30.01.1933 begann eine totale Veränderung des deutschen Staates und seiner Gesellschaft, die so weder von der Gesellschaft, noch deren politischen Gruppierungen, aber auch den Bünden der freien Jugendbewegung vorhergesehen wurde. Die sogenannte „Machtergreifung“ (eigentlich ein legaler Akt nach § 48 der Weimarer Verfassung) läutete das „Tausendjährige Reich“ ein, dessen Folgen, wie bekannt, der 2. Weltkrieg mit Millionen Toten, Vertriebenen, Völkermord und der totalen Zerstörung Deutschlands nach 12 Jahren waren

Der absolute Machtanspruch auch im Bereich der Jugend wurde am 17.04.1933 durch die Ernennung Baldur von Schirachs zum „Reichsjugendführer“ der HJ festgeschrieben. Durch ihn beanspruchte die Hitlerjugend sofort, die einzige legitime Jugendorganisation des Deutschen Reiches zu sein, auch wenn offiziell noch kein Verbot der anderen Jugendorganisationen bestand.

Die Bünde selbst vertraten keineswegs eine gemeinsame politische Auffassung. Das Spektrum ging von rechts, nationalistisch, völkisch bis links, sozialistisch. Die wenigsten waren allerdings klar nationalsozialistisch ausgerichtet. Einer der wenigen Bünde, die als liberal und auf dem Boden der Weimarer Republik stehend, galten, war die Deutsche Freischar. Die meisten lehnten die Weimarer Republik ab.

Gemeinsam war allerdings vielen zu diesem Zeitpunkt die Furcht vor einem Verbot. So schlossen sich am 30.03.1933 zahlreiche Bünde, u. a. die Deutsche Freischar, Freischar junger Nation, Geusen und verschiedene Pfadfinderbünde unter Admiral von Trotha zum Großdeutschen Bund zusammen. Dieser hatte damit über 70 000 Mitglieder. Gerade die Wahl des 70-

Der 1. Mai wurde per Gesetzt von den Nazis zum „Feiertag der nationalen Arbeit“, ab 1934 zum „nationalen Feiertag“ erklärt. Zum 1. Mai 1933 wurden Aufmärsche aller gesellschaftlichen Gruppen befohlen. Diese wurden in vielen Städten und Orten auch von den Bünden dazu genutzt, ihre noch vorhandene Eigenständigkeit zu demonstrieren. Am 2. Mai wurden die freien Gewerkschaften verboten.

3 AK 1 Mai 1933 Aachen, Blücherplatz, Fotos vermutlich von Stephan Buchkremer, DPB Aachen, Stamm Flammenritter

Oben links: DPB, oben rechts: dj.1.11, unten links: unbekannter Bund

Pfingsten 1933 führte der Großdeutsche Bund sein Bundeslager auf dem Truppenübungsplatz Munsterlager durch. Man versprach sich so auch den Schutz und die Unterstützung der Reichswehr. Rund 10 000 Mädchen und Jungen kamen zusammen. Am zentralen Fahnenmast hing eine Kleiderpuppe, in den Feuern wurden Strohpuppen verbrannt, gemeint war wohl Baldur von Schirach. Pfingstmontag wurde das Lager per Anweisung durch ein Großaufgebot von Polizei, SA und HJ aufgelöst.

Am 17.06.1933 wurde Baldur von Schirach zum „Jugendführer des Deutschen Reiches“ durch den Reichskanzler Adolf Hitler ernannt. Seine erste Amtshandlung war die Auflösung des Großdeutschen Bundes am selben Tag. Damit waren auf einen Schlag auch die im Großdeutschen Bund vereinigten Bünde (u. a. Deutsche Freischar, Freischar junger Nation, Deutscher Pfadfinderbund, Geusen, Ringgemeinschaft Deutscher Pfadfinder, Ring Deutscher Pfadfindergaue, Deutsches Pfadfindercorps, Freischar ev. Pfadfinder) verboten. Gleichzeitig wurde der „Reichsausschuss der deutschen Jugendverbände“ aufgelöst und dessen Geschäftsstelle sowie die Geschäftsstellen der großen Bünde durch bewaffnete HJ-

Andere Bünde, die nicht dem Großdeutschen Bund beigetreten waren, wie z. B. der Nerother Wandervogel, kamen dem Verbot durch Selbstauflösung zuvor.

Die Reichsschaft deutscher Pfadfinder konnte sich gerade durch ihre guten Kontakte zu ausländischen Pfadfinderorganisationen noch eine Zeitlang halten. Diese Kontakte wollte sich die Reichsjugendführung zu Nutze machen, um selbst mit dem Internationalen Pfadfindertum in Kontakt zu kommen.

Viele Gruppen anderer verbotener Bünde schlossen sich der RDP an, so dass deren Mitgliederzahl stark wuchs. Im Sommer 1934 erfolgte das Verbot. Viele Gruppen gingen geschlossen in die Illegalität. Führende Mitglieder betätigten sich als Fluchthelfer für politisch und rassisch verfolgte Deutsche vor allem über die belgische und niederländische Grenze. Hier arbeiteten sie mit belgischen und niederländischen Pfadfindern zusammen. 1937 nahm eine Abordnung der illegalen Reichsschaft Deutscher Pfadfinder am Jamboree in den Niederlanden teil.

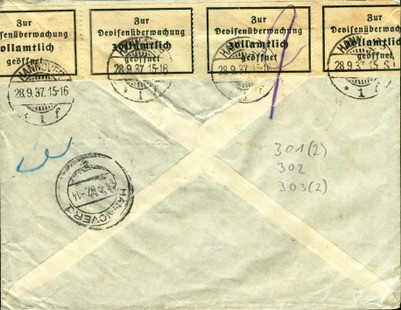

R-

nach Hannover vom 27.9.37. Frankiert u. a. mit dem kompletten Satz zum Jamboree in den Niederlanden.

Rückseite Ankunftstempel Hannover 28.9.37, geöffnet von der deutschen Devisenüberwachung und mit entsprechende Verschlusszettel wieder verschlossen.

Vielleicht ein Brief eines niederländischen Pfadfinders an einen illegalen deutschen Pfadfinder, der das Jamboree besuchte?

Für viele Mitglieder und Führer der illegalen oder verbotenen Gruppen endete ihre Tätigkeit mit langen Haftstrafen und im KZ z. T. mit dem Tod. Hier seien nur Robert Oelbermann, Bundesführer des Nerother Wandervogels, Dr. A. Lion, Walter Janßen, RDP und viele mehr genannt. tusk, Führer der dj.1.11 emigrierte nach Haft und einem Selbstmordversuch nach England.

Die Haltung Einzelner und ganzer bündischer Gruppen zum Nationalsozialismus war sehr unterschiedlich. Dies ging vom begeisterten Eintritt in die HJ bis zur bewusst gewählten Illegalität. Viele traten in das Jungvolk ein, mit der Hoffnung, dort eine Nische zum Weitermachen zu finden. Dies funktionierte bis 1934/35 auch ganz gut, da die Nazis Gruppenführer für den Aufbau der HJ benötigten. Als diese sich allerdings etabliert hatte, wurden verstärkt daran gearbeitet, alle bündischen Formen auszumerzen. Es konnte schon zu hohen Haftstrafen bis hin zum KZ führen, wenn bündische Kluft (z. B. Jungenschaftsbluse), bündische Liederhefte und Zeitschriften oder die Kohte für Fahrten benutzt wurden.

Einen gewissen Schutz genossen die katholischen Bünde durch den Abschluss des Konkordats zwischen dem Vatikan und dem Deutschen Reich. Deren Tätigkeit wird allerdings auf kirchliche Belange beschränkt. Hier sei die Romfahrt Ostern 1935 der Sturmscharen, der Pfadfinderschaft St. Georg und des Bundes Neudeutschland erwähnt. Die Vorbereitungen dazu wurden geheim gehalten. Umso mehr Aufsehen, auch in der Presse, machte das öffentliche Auftreten dieser Bünde in Kluft und mit ihren Fahnen in Rom. Nach der Rückkehr sahen sich viele Teilnehmer einer vermehrten Verfolgung durch die Nazis ausgesetzt.

Die evangelische Jugend wurde, trotz innerer Widerstände, Ende 1933 durch ein Abkommen zwischen dem „Reichsbischof“ Müller und Baldur von Schirach in die HJ eingegliedert. Trotz wiederholter Verbote und verschärfter Verfolgung „bündischer Umtriebe“, konnten letztendlich bis 1945 bündische Gruppen und Aktivitäten nie ganz unterbunden werden. Viele der freien illegalen Gruppen orientierten sich an den Zielen und Formen des Nerother Wandervogel und der dj.1.11. Im Vordergrund stand das Verlangen nach Unabhängigkeit und selbstgestaltetem Gruppenleben. Erst die andauernde Unterdrückung und Verfolgung führte zu politischer Opposition und teilweise zum aktiven Widerstand. Diesen Weg beschreibt z. B. Herbert –„berry“-

Trotz wiederholter Verbote und verschärfter Verfolgung „bündischer Umtriebe“, konnten letztendlich bis 1945 bündische Gruppen und Aktivitäten nie ganz unterbunden werden. Viele der freien illegalen Gruppen orientierten sich an den Zielen und Formen des Nerother Wandervogel und der dj.1.11. Im Vordergrund stand das Verlangen nach Unabhängigkeit und selbstgestaltetem Gruppenleben. Erst die andauernde Unterdrückung und Verfolgung führte zu politischer Opposition und teilweise zum aktiven Widerstand. Diesen Weg beschreibt z. B. Herbert –„berry“-

Hierin beschreibt er auch, wie während des Krieges mit ca. 800 Feldpostbriefen von allen Kriegsschauplätzen der Kontakt unter den einzelnen Hortenmitgliedern gehalten wurde.

Links: Original Zeitungsartikel vom 18. Mai 1937 mit dem Verbot der bündische Jugend. Leider kein Vermerk, aus welcher Zeitung.

Eine der bekanntesten Widerstandsgruppen mit bündischem Hintergrund ist die „Weiße Rose“ um die Geschwister Scholl. Hans Scholl und seine Geschwister traten 1933 dem Deutschen Jungvolk (HJ) bei. Die Gruppe von Hans Scholl wurde von Max von Neubeck, vor 1933 Mitglied der dj.1.11 Ulm, geführt und von ihm in diesem Stil aufgezogen. Es wurden dj.1.11 Liederhefte und Zeitschriften und auf Fahrt Kohten benutzt. Hans und seine drei Schwestern rückten schnell in Führungspositionen auf. In der weiteren Entwicklung wendete sich Max von Neubeck immer mehr vom Stil der dj.1.11 ab und dem Funktionärstum der HJ zu. Dies führte zu Auseinandersetzungen um die Form der Gruppenarbeit, eigenständige Gruppenarbeit vs. Massenbetrieb. Im September 1935 nahm Hans Scholl als Fahnenträger der Ulmer HJ am Reichsparteitag in Nürnberg teil. Am 01.11.1935 lernte Hans Scholl in Ulm den Schriftsteller Ernst Reden kennen, der Kontakte zur dj.1.11 Stuttgart und anderen illegalen bündischen Gruppen und Personen hatte. Dies führte zu weiteren Distanzierungen gegenüber dem HJ-

DDR 07.09.1961, Aufbau u. Erhaltung der nationalen Gedenkstätten / BUND 20.07.1964 mit Sophie Scholl / BUND 13.01.1983 mit der Weißen Rose, Verfolgung und Widerstand 1933 -

Die weitere Entwicklung in München hin zur Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, den Flugblattaktionen, den Diskussionen zu Formen des Widerstandes etc. kann man besser, als es hier darzustellen ist, in dem Buch „Die Weiße Rose“ von Inge Aicher-

Am 18.02.1943 wurden die Geschwister Scholl und weitere Mitglieder der Weißen Rose verhaftet. Am 22.02.1943 wurden Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst nach einem Prozess vor dem Volksgerichtshof hingerichtet.

Am 01.12.1936 wurde das „Gesetz über die Hitlerjugend“ durch die Reichsregierung erlassen. Nach diesem Gesetz war allein die HJ neben Elternhaus und Schule für die Erziehung der gesamten Jugend im Deutschen Reich zuständig. Gleichzeitig fand eine starke Zentralisierung innerhalb der HJ mit einer straffen Hierarchie von oben nach unten und Vereinheitlichung der Formen und Tätigkeiten statt. Mit der zweiten Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz vom 25.03.1939 wurde die Jugenddienstpflicht eingeführt. D. h., alle Kinder und Jugendlichen ab dem 10. bis zum 18. Lebensjahr waren verpflichtet, Mitglieder in der HJ bzw. dem Bund Deutscher Mädel zu sein. Dies schloss damit jede anderweitige Form der Freizeitbeschäftigung und freie Entscheidung aus. Dieser absolute Zwang führte dazu, dass sich immer wieder Gruppierungen von unangepassten Jugendlichen bildeten.

Hierzu soll aus dem bündischen Bereich auf die Gruppen mit dem Überbegriff „Edelweißpiraten“ eingegangen werden. Dies ist ein Oberbegriff, der sehr unterschiedliche Gruppen mit verschiedenen Namen beinhaltet, die keine geschlossene Organisation bildeten. Bekannt waren sie auch unter den Namen Navajos, Tampicos, Meuten usw.

Totenkopfpfadfinder in Sturmscharkluft, ca. 1942 in Rheydt,

Foto entnommen aus dem Buch „Gefährliche Lieder“

Hierzu gehörten aber auch Gruppen wie die Totenkopfpfadfinder, die aus den katholischen Sturmscharen entstanden Teilweise gab es Verbindungen zu ehemaligen Bündischen aus der Zeit vor 1933 oder der Illegalität, oft wurden aber Stil und Lieder auch ohne direkte Verbindung zur ehemaligen bündischen Jugend übernommen. Allen gemeinsam war die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, freier Entfaltung und Selbstbestimmung. Im Gegensatz zur Masse der ehemaligen bündischen Jugend, aber auch z. B. der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, deren Mitglieder meist aus dem bürgerlichen Mittelstand kamen, kamen diese Jugendlichen meist aus einfachen Verhältnissen. Die Väter waren oft Arbeiter, Handwerker, kleine Kaufleute usw. Ein weiterer Unterschied schon zur ehemaligen bündischen Jugend und erst recht zur HJ war, dass sich diese Gruppen sehr oft gemischtgeschlechtlich bildeten. Zwei Aktivitäten spielten eine zentrale Rolle, dies war das gemeinsame freie Singen und das freie auf Fahrt gehen. Natürlich gingen Mädchen und Jungen gemeinsam auf Fahrt. Das Liedgut war sehr breit gefächert, von Wandervogel-

Es gab natürlich viele weitere Gruppen der bündischen Jugendopposition. Viele Menschen in anderen Widerstandsgruppen hatten eine bündische Vergangenheit, die sie prägte und sicherlich ein Grund zu diesem Schritt war.

Exemplarisch soll in diesem Artikel mit den beiden Gruppen „Weiße Rose“ und „Edelweißpiraten“ der Unterschied und die Gemeinsamkeiten der widerständigen Aktivitäten und Formen im Dritten Reich aufgezeigt werden und zur Weiterbeschäftigung mit diesem Thema anregen. Philatelistisch ist dieser Teil der Geschichte der Deutschen Jugendbewegung aus verständlichen Gründen kaum zu belegen, wer wollte sich schon mit Briefen und Postkarten in Gefahr bringen?! Wenn sie geschrieben wurden, dann mit verschlüsselten Texten und von außen nicht erkennbar. Am ehesten ist dies noch mit einigen Briefmarkenausgaben späterer Zeit möglich. Fotos gibt es allerdings erstaunlich viele.

4. 1945 bis 1964

Am 8. Mai 1945 enden mit der deutschen Kapitulation der Zweite Weltkrieg und damit auch das „Tausendjährige Reich“ und die nationalsozialistische Diktatur. Deutschland lag in Trümmern, Millionen von Toden waren zu beklagen, kaum eine Familie in Deutschland, die nicht von Verlusten betroffen war. Deutschland war in 4 Besatzungszonen aufgeteilt, aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten drängten große Scharen von Flüchtlingen und Vertriebenen in diese Gebiete.

Für viele wurde erst jetzt das Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen klar. 12 Jahre Diktatur hatten die Masse der Bevölkerung geprägt, besonders auch die jungen Menschen ab dem Jahrgang 1928. Welche Orientierung und Perspektiven boten sich gerade diesen Jugendlichen?

Die sowjetischen, amerikanischen, englischen und französischen Alliierten konnten sich neben den „großen“ politischen Fragen auch nicht auf eine gemeinsame Jugendpolitik festlegen. Gegenüber freien bündischen Gruppen herrschte Misstrauen, da den Besatzungsmächten aus ihren Ländern jugendbewegtes Leben nicht bekannt war. Es wurde befürchtet, dass diese Gruppen nationalsozialistisches Gedankengut weiterführen. Jugendgruppen brauchten für die Zulassung eine Lizenz. Bei den drei Westmächten (am spätesten in der Französischen Zone) erhielten diese am ehesten Pfadfindergruppen, diese Idee war ja weltweit bekannt, und kirchliche Jugendgruppen. In der sowjetischen Zone wurde 1946 die FDJ gegründet und bald zur einzigen zugelassenen Jugendorganisation, später auch in der 1949 gegründeten DDR.

Umso erstaunlicher ist es, dass bereits 1945 nach Kriegsende wieder bündische Gruppen existierten und ein Gruppenleben führten. Zum einen waren dies Gruppen, die die Nazi-

Viele Bünde und Gruppen dieser Zeit knüpften an die Ideen und den Stil von dj.1.11 an. Die Kohte und die Jungenschaftsbluse wurden Stilelemente fast ausnahmslos aller Jugendbünde einschließlich der Pfadfinder. Die eigentlichen Jungenschaftsgruppen waren in diesen Jahren stilbildend, was Lieder, Zeitschriften, musisches Schaffen und Fahrten anbetraf.

Bis zur Gründung des Bundesjugendringes 1949 im Haus Altenberg im bergischen Land standen die Jugendbünde durch starkes Engagement in Jugendgremien fast gleichberechtigt neben den anderen Jugendorganisationen.

In den drei Westzonen bildeten sich in dieser Zeit je nach Möglichkeit auch viele Pfadfindergruppen. Die überkonfessionellen Gruppen und Bünde schlossen sich zum größten Teil am 5. Dezember 1948 zum „Bund Deutscher Pfadfinder“ zusammen. In dieser Zeit entstanden auch wieder die evangelische CPD und die katholische DPSG. Am 1. Oktober 1949 schlossen sie sich zum Ring Deutscher Pfadfinderbünde zusammen und wurden 21. August 1950 in die Weltpfadfindergemeinschaft WOMS aufgenommen.

Brief von Bad Wildungen nach Eltville vom 19.12.48.

Deutsche Pfadfinder, Landesmark Hessen, waren ein Vorläufer des BDP

Sylvester 1950 gründete sich, nach der Rückkehr Karl Oelbermanns (Oelb) aus Afrika in der Nerother Höhle der Nerother Wandervogel neu. Die meisten Bünde dieser Zeit waren, wie auch der Nerother Wandervogel, reine Jungenbünde, auch bei den Pfadfindern. Parallel gründeten sich aber auch Mädchenbünde und Mädchenpfadfinderbünde. Die Deutsche Freischar und einige Wandervogelbünde waren von Anfang an gemischtgeschlechtliche Bünde mit teilweise sogar gemischten Gruppen.

Im Lauf der weiteren Entwicklung machte sich wieder, wie schon in der Weimarer Republik, der „Spaltpilz“ breit. Bünde entstanden und lösten sich auf durch Austritte, Übertritte und neue Zusammenschlüsse. Dies betraf die freien Bünde genauso wie die Pfadfinder und konfessionellen Bünde. Ostern 1960 schließen sich über dem Steinbruch bei Friedland die Jungentrucht, Jungenschaft im Bund, Jungwandervogel und andere Gruppen zum bund deutscher jungenschaften (bdj) zusammen. Dieser Bund hat im Weiteren starken Einfluss auf das jugendbündische Leben.

Moderne Formen des Zeitungslayoutes, des Liedschaffens, künstlerischer Betätigung, aber auch der Versuch, eine neue Kluft zu schaffen, waren nach außen wirkende Merkmale.

AK Treffen evangelischer Bünde und Gruppierungen, Jahr unbekannt.

Bündische und pfadfinderische Stilelemente sind nicht zu übersehen

AK 1958 Nürnberger Burg mit wandernder Gruppe AK Deutscher Pfadfinderbund Jahr unbekannt

Lagerkarte zum Bundeslager des BDP 1958,

unterhalb der Schmittburg im Hahnenbachtal

1963 jährte sich zum fünfzigsten Mal das Treffen der Freideutschen Jugend auf dem Hohen Meißner. 37 junge Bünde trafen sich vom 10. – 14. Oktober zu einem großen Kohtenlager mit über 3000 Teilnehmern eben an diesem Ort.

Pressefoto Helmut Kalle, Hoher Meißner 1963

Im Vorfeld gab es Diskussionen um die Beteiligung der Älteren aus der ehemaligen Jugendbewegung. Die jungen Bünde sahen sich zwar als legitime Nachfolger der alten Jugendbewegung, wollten aber nicht, dass sich die „Alten“ in ihre Belange einmischten. Letztendlich gab es eine Einigung und das Meißnerfest wurde gemeinsam begangen. Die wichtigste Rede bei der Festveranstaltung am 12. 0ktober 1963 wurde sicher von dem Theologieprofessor Helmut Gollwitzer gehalten. Darin rief er auf, sich für die Demokratie in Deutschland verantwortlich zu fühlen, die zwar die schwierigste, unbequemste und riskanteste Staatsform sei, die sich denken lasse, aber auch die einzige Staatsform für erwachsene Menschen. Das Meißnertreffen war auch ein Versuch der Standortbestimmung der jungen Bünde, vertreten waren dort Gruppen aus den freien Bünden, Pfadfinder-

AK BDP Gau Unterfranken Pfingstlager 1964 Reichenberg mit Sonderstempel

5. 1964 – heute

Eine Streitfrage in dieser Zeit war, ob sich freie Jugendbünde um staatliche Zuschüsse bemühen sollten. Die im Ring junger Bünde (RjB) zusammengeschlossenen Bünde entschieden sich dafür, auch wenn die Eigenfinanzierung das oberste Gebot bleiben sollte. Ein Vorwurf diesbezüglich war, dass die Annahme von staatlichen Geldern auch zur politischen Anpassung auffordere und somit die Unabhängigkeit der Bünde in Frage stelle.

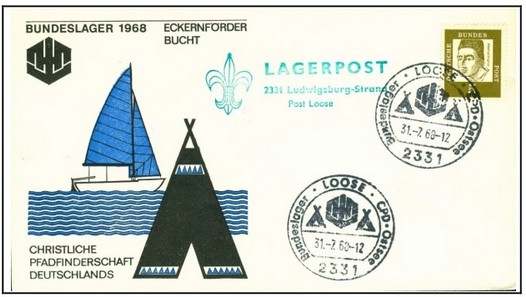

Umschlag mit Zudruck im modernen grafischen Stil zum BuLa 1968 der CPD,

Sonderstempel der DBP und Lagerpoststempel

Ab Mitte der 60ziger Jahre spielten politische Fragen vermehrt eine Rolle. Es entstand eine Seminarkultur der aus den Gruppen entwachsenen Älteren (Jungmannschaft, Rover) in den Bünden. Man setzte sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander, diskutierte Ostkontakte, mögliche Schulreformen usw. Die Studentenproteste um das Jahr 1968 hatten starke Auswirkungen in die Bünde, schließlich bestand der Großteil der Führungskräfte aus Schülern und Studenten. Die neuen Werte wie „freie Entfaltung“, „antiautoritäre Erziehung“, die notwendige Veränderung der Gesellschaft etc. haben viele Führer/innen glauben lassen, dass sie die „überkommenen Strukturen“ der Jugendbewegung nicht mehr aufrecht erhalten dürfen. Viele gingen in die „Außerparlamentarische Opposition“ (APO) und schlossen sich dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) an. So wurde z. B. aus dem „Basler Torturm“ in Karlsruhe, dem Heim der deutschen jungenschaft e. V. der „Rote Turm“, ein Zentrum der Studentenrevolte. Viele Bünde mussten in dieser Zeit einen starken Mitgliederschwund, Aufspaltungen oder gar die Auflösung hinnehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Entwicklung des Bundes Deutscher Pfadfinder (BDP).

Eine Bewertung dieser Zeit sollte, so meint der Autor, mit Vorsicht und unter Einbeziehung der auslösenden Ursachen (Vietnamkrieg, große Koalition etc.) vorgenommen werden.

Für die aktive Zeit des Autors Mitte der siebziger Jahre bis Ende der achtziger Jahre hieß die daraus gezogene Lehre, dass auch bündische Gruppen zu gesellschaftspolitischen Themen (z. B. Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit, Naturschutz etc.) Stellung beziehen müssen.

Ab etwa der Mitte der siebziger Jahre trat das ein, was man die „Bündische Renaissance“ nennt. In den noch bestehenden Bünden bildeten sich neue Gruppen, neue Bünde entstanden.  1977 fand nach vielen Jahren wieder ein Überbündisches Treffen auf dem Gelände des Allenspacher Hofes, Bundeszentrum der Evangelischen Jungenschaft Horte auf der schwäbischen Alb mit mehreren hundert Teilnehmern aus verschiedenen Bünden statt. 1979 gab es das Treffen „Achterndiek“ in Norddeutschland und 1981 ein Lager im Hahnenbachtal unterhalb der Schmittburg. Dies wurde von den „Bünden in Gemeinschaft“ (BiG) durchgeführt, zu denen sich 16 meist kleinere Bünde zusammengeschlossen hatten. Es stand unter dem Thema „Ein Tag in einer mittelalterlichen Stadt“ mit Handwerkszünften, Landsknechtshaufen etc. Es wurde ca. ein Jahr vorbereitet. In dieser Zeit fanden schon im Vorfeld Treffen von Gruppen verschiedener Bünde statt, die sich zu den einzelnen Zünften zusammengeschlossen hatten. Ein weiteres BiG-

1977 fand nach vielen Jahren wieder ein Überbündisches Treffen auf dem Gelände des Allenspacher Hofes, Bundeszentrum der Evangelischen Jungenschaft Horte auf der schwäbischen Alb mit mehreren hundert Teilnehmern aus verschiedenen Bünden statt. 1979 gab es das Treffen „Achterndiek“ in Norddeutschland und 1981 ein Lager im Hahnenbachtal unterhalb der Schmittburg. Dies wurde von den „Bünden in Gemeinschaft“ (BiG) durchgeführt, zu denen sich 16 meist kleinere Bünde zusammengeschlossen hatten. Es stand unter dem Thema „Ein Tag in einer mittelalterlichen Stadt“ mit Handwerkszünften, Landsknechtshaufen etc. Es wurde ca. ein Jahr vorbereitet. In dieser Zeit fanden schon im Vorfeld Treffen von Gruppen verschiedener Bünde statt, die sich zu den einzelnen Zünften zusammengeschlossen hatten. Ein weiteres BiG-

selbstgestaltete AK (Linolschnitt) zum Winterlager in der Alten Schmiede,

Bundesheim der Deutschen Freischar

AK nach dem Moorbrand 1975 im großen Moor bei Gifhorn, der auch das Bundesheim der Deutschen Freischar bedrohte.

Abgebildet sind Mitglieder der Deutschen Freischar, die bei den Löscharbeiten halfen.

AFS des Pfadfinderbundes Mannheim

In dieser Zeit blühte das Fahrtenleben, es gab viele Kontakte unter den freien Bünden und bereits Anfang der achtziger Jahre gab es erste Gespräche zur gemeinsamen Feier des 75zigjährigen Jubiläums des Meißnertreffens von 1913.

Artikel der Horner Zeitung (Niederösterrreich) vom 20.08.1981,

ganz links der Autor

Themen für die Gruppen und Bünde waren in dieser Zeit auch die Aufrüstung in Ost und West, die Umweltzerstörung und Rechtsradikalismus. So war es nichts ungewöhnliches, das ganze Gruppen in Kluft an entsprechenden Protestaktionen teilnahmen.

AK Jugendburg Streitwiesen, Waldviertel/Niederösterreich

AK Jugendburg Streitwiesen, Waldviertel/Niederösterreich

Zum Bild der Bünde seit den siebziger Jahren gehören auch die so genannten „überbündischen Projekte“. Eines der ältesten ist die Jugendburg Streitwiesen im Waldviertel in Niederöster-

Viele Bünde und Gruppen haben dazu eigene Häuser, Hütte, Bundeszentren. Eines der bekanntesten und ältesten ist sicher die Burg Waldeck im Hunsrück des Nerother Wandervogels. Seit Mitte der achtziger Jahre besteht im Bergischen Land der Kochshof, das Bundeszentrum des Zugvogels, deutscher Fahrtenbund.

Neben diesen „Haus-

Portogerechte EF Marke 700 Jahre Schloss Moyland Aufnahme vom Schloß aus Wikipedia, Foto: Sir Gawain

Das zweite Projekt, welches hier erwähnt werden soll, ist das bündische Segelschiff „Falado von Rhodos“. Es wurde 1968 im Auftrag von Dr. Herbert Hörhager (Skipper) auf Rhodos gebaut. Es ist eine Brigantine, wird von einem eigenen Verein getragen und steht jungen Gruppen, aber auch Crews von Älteren für Segeltörns zur Verfügung.

AK aus Griechenland mit dem Cachet der Falado von Rhodos

Es wird in der Ost- Im Oktober 1988 folgte das Meißnertreffen zum 75zig jährigen Jubiläum des Meißnertreffens von 1913. Über 70 junge Bünde trafen sich nach mehrjähriger Vorbereitung mit ca. 4000 Teilnehmern dazu. Gruppen verschiedener Bünde hatten sich im Vorfeld zu 18 Zentren zusammengeschlossen. Diese umfassten Themen wie überbündische Projekte, Christliche Bünde, Theater und Chorsingen, sinnvolle Ernährung, Hecken Uni, Frauenzentrum Elementares usw. In diesen Zentren wurde 5 Tage gelebt, gearbeitet, gefeiert. Zur eigentlichen Meißnerfeier kamen rund 5000 Mitglieder der jungen Bünde und älter und alte Jugend-

Im Oktober 1988 folgte das Meißnertreffen zum 75zig jährigen Jubiläum des Meißnertreffens von 1913. Über 70 junge Bünde trafen sich nach mehrjähriger Vorbereitung mit ca. 4000 Teilnehmern dazu. Gruppen verschiedener Bünde hatten sich im Vorfeld zu 18 Zentren zusammengeschlossen. Diese umfassten Themen wie überbündische Projekte, Christliche Bünde, Theater und Chorsingen, sinnvolle Ernährung, Hecken Uni, Frauenzentrum Elementares usw. In diesen Zentren wurde 5 Tage gelebt, gearbeitet, gefeiert. Zur eigentlichen Meißnerfeier kamen rund 5000 Mitglieder der jungen Bünde und älter und alte Jugend-

bewegte zusammen. Die Festreden hielten Alfred C. Toepfer (einer der letzten überlebenden Meißnerfahrer von 1913), Jürgen Reulecke und Claus Eurich. Alfred C. Toepfer rief die Anwesenden auf, sich gemeinsam mit der Jugend anderer Länder für ein friedliches und geeintes Europa einzusetzen. Insgesamt war dieses Treffen auch der Versuch einer Standortbestimmung der aktiven jungen Bünde. Die Öffnung der Grenze der DDR am 09.11.1989 und die darauf folgende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990 stellten die Bünde vor neue Heraus-

Die Öffnung der Grenze der DDR am 09.11.1989 und die darauf folgende deutsche Wiedervereinigung am 03.10.1990 stellten die Bünde vor neue Heraus-

die Formen, der Stil und das freie Leben der bündischen Gruppen etwas völlig ungewohntes und unbekanntes. Trotzdem bildeten sich neue Gruppen Sonderstempel zum 3. Bundes-

bestehender Bünde. Auch bildeten sich neue regionale Bünde. Einer der aktivsten ist der Pfadfinderbund Mecklenburg-

Holzpostkarte zum Bundeslager der Deutschen Freischar,

70 Jahre DF, in Bernbeuren, Allgäu, in der Nähe des bündischen Haus-

Anfang bis Mitte der neunziger Jahre kam es in vielen Bünden zu einem Umbruch durch die Übernahme der Führung durch jüngere Menschen. 1994 fand das Oktoberlager in Thüringen von 20 Bünden mit rund 700 Teilnehmern statt. Die Anfahrt mit dem Auto war untersagt. Es gab ein Mädchen-

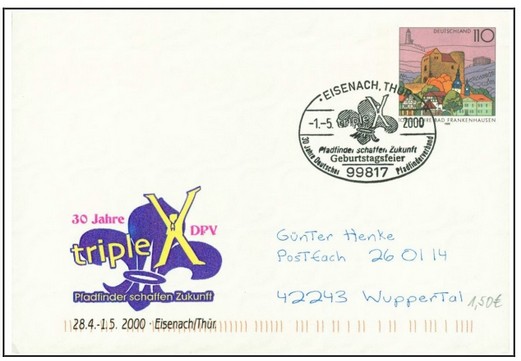

Gelaufene Ganzsache mit privatem Zudruck und Sonderstempel zum Jubiläumslager 30 Jahre DPV bei Eisenach/Thüringen.

Der DPV ist ein Zusammenschluss diverser nicht international anerkannter Pfadfinderbünde

Im Zuge der aktuell laufenden Vorbereitung für ein Meißnertreffen 2013 (100 Jahre Meißnertreffen von 1913) spielt die Diskussion um einen klare Abgrenzung von rechtsextremen und rechtsradikalen Jugendgruppierungen wieder eine verstärkte Rolle.

Dazu kommen neue, durch die Gesellschaft hervorgerufene Themen. Trotz der scheinbar größer werdenden Freiheit für Jugendliche werden die Freiräume immer kleiner, gibt es immer mehr Reglementierungen, man denke nur an die mögliche permanente Überwachung von Kindern durch ihre Eltern mit dem Handy. Der Umgang mit elektronischen Medien, die dadurch hervorgerufenen Schnelllebigkeit ist sicherlich auch ein Thema.

Nach wie vor gehen aber bündische Gruppen verschiedenster Art auf Fahrt, geben ihren Mitgliedern die Möglichkeit von selbstverantwortlichem und selbstgestaltetem Leben und finden ihre Freiräume. Ein Handy kann man ausschalten oder zu Hause lassen (eine klare Forderung vieler Gruppen) und selbst in Deutschland gibt es noch Funklöcher im eigentlichen oder übertragenen Sinn.

AK Bundeslager DPB 2011 Haltern am See für die interne Lagerpost u. Ausschnitt Rückseite der gezeigten AK

Zum Abschluss meiner Artikelserie möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass sich in Deutschland auch heute die allermeisten Pfadfinderbünde gleichzeitig der Jugendbewegung bzw. der bündischen Jugend zugehörig fühlen und deren vielfältige Stilelemente neben bzw. mit den Stilelementen der Pfadfinder leben.

Im Anhang zu diesem letzten Teil meiner Artikelserie gibt es für alle, die sich weiterinformieren wollen, ein Literaturverzeichnis der für diese Artikelserie verwendeten Literatur.

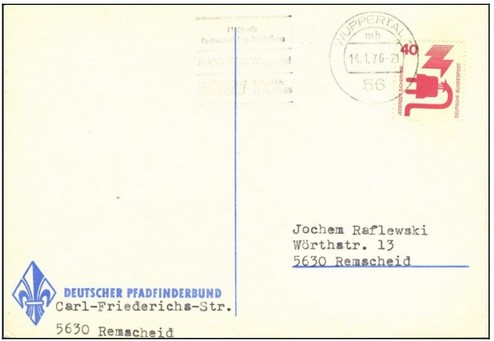

Postkarte des DPB Remscheid, gelaufen 14.1.76